Исследование антител к фосфолипидам – анализ на выявление аутоиммунных глобулинов, которые взаимодействуют с компонентами мембран (фосфолипидами). Тест на выявление АТ к фосфолипидам в сыворотке обладает высокой чувствительностью, для повышения специфичности диагностики он назначается в комплексе с анализами на волчаночный антикоагулянт, АТ к кардиолипину, бета-2-гликопротеину. Результаты используются для выявления антифосфолипидного синдрома при рецидивирующих тромбозах, тромбоэмболии, тромбоцитопении, невынашивании беременности, коллагенозах. Забор крови производится из вены. Методом исследования является твердофазный иммуноферментный анализ. Значения в норме не превышают 10 МЕ/мл. Готовность результатов – 3-8 суток.

Исследование антител к фосфолипидам – анализ на выявление аутоиммунных глобулинов, которые взаимодействуют с компонентами мембран (фосфолипидами). Тест на выявление АТ к фосфолипидам в сыворотке обладает высокой чувствительностью, для повышения специфичности диагностики он назначается в комплексе с анализами на волчаночный антикоагулянт, АТ к кардиолипину, бета-2-гликопротеину. Результаты используются для выявления антифосфолипидного синдрома при рецидивирующих тромбозах, тромбоэмболии, тромбоцитопении, невынашивании беременности, коллагенозах. Забор крови производится из вены. Методом исследования является твердофазный иммуноферментный анализ. Значения в норме не превышают 10 МЕ/мл. Готовность результатов – 3-8 суток.

Фосфолипиды – жировые молекулы, расположенные в клеточных мембранах тромбоцитов, сосудов, нервной ткани. Обеспечивают нормальную свертываемость крови. Антитела к фосфолипидам (АФЛ) производятся иммунной системой. Их повышенная концентрация нарушает баланс свертывающей и противосвертывающей систем, проявляется тромбозами, сужением стенок сосудов – антифосфолипидным синдромом. Процесс гемокоагуляции реализуется через связывание АФЛ с сосудистым эндотелием, кофактором реакции является бета-2-гликопротеин. Исследование АТ в сыворотке – быстрый и экономичный метод диагностики АФС, но низкая специфичность теста требует его применения в составе комплексного обследования.

Тест на антифосфолипидные АТ выявляет нарушения свертываемости крови с риском тромбообразования. Антифосфолипидный синдром способен привести к инфаркту, инсульту, тромбоцитопении, выкидышу, преэклампсии. Он развивается самостоятельно или на фоне других аутоиммунных патологий. Исследование показано для диагностики АФС в следующих ситуациях:

- Рецидивы тромбозов сосудов, тромбоэмболий. Заболевания проявляются отечностью, набуханием вен, посинением кожи в местах поражения, мышечной болью, тяжестью и онемением в ногах. Специфические симптомы зависят от расположения тромба. Тест выполняется с целью установления причины усиления гемокоагуляции.

- Тромботическая микроангиопатия. Характерные признаки – отеки, боли в руках и ногах, одышка.

- Самопроизвольное прерывание беременности два и более раза подряд. Исследование показано при повторных выкидышах, замирании беременности, преждевременных родах.

- Тромбоцитопения. Показатели клинического анализа определяют сниженный уровень тромбоцитов – 70-100х109/л, в коагулограмме – увеличенное время образования тромбопластина.

- Аутоиммунные заболевания соединительной ткани. Тест назначается при СКВ, узелковом полиартериите с целью раннего выявления АФС.

Концентрация АТ определяется в крови из вены. Подготовка к процедуре забора биоматериала стандартна:

- Выдержать 4-8 часов голода. Пить чистую негазированную воду разрешено.

- Предупредить врача о применяемых препаратах. Лекарства способны повлиять на выработку АТ, изменить итоговый показатель теста.

- Отменить интенсивные физические нагрузки, избегать влияния стресса в течение предшествующих процедуре суток.

- Физиотерапевтические процедуры, инструментальные исследования разрешены только после сдачи биоматериала.

- За полчаса необходимо отказаться от курения, за сутки – от употребления алкоголя.

Оптимальный вариант – сдавать кровь до полудня, натощак. Забор выполняется методом венепункции. Биоматериал помещается в герметичные пробирки, доставляется в лабораторию. Из цельной крови получают сыворотку, исследуют ее на наличие АТ методом твердофазного иммуноферментного анализа. Сроки выполнения теста – 3-8 дней.

Небольшое количество антифосфолипидных антител в плазме присутствует у всех людей. Границы нормы одинаковы для взрослых и детей обоих полов – 0-10 МЕ/мл. Результат интерпретируется с учетом ряда замечаний:

- У пациентов пожилого возраста легкое и умеренное повышение концентрации АФЛ рассматривается как вариант нормы при условии, что другие данные (клинические, инструментальные, лабораторные) не указывают на АФС.

- Однократное определение повышенного уровня АТ не свидетельствует о наличии аутоиммунной патологии. АФС подтверждается при повторном исследовании, проведенном через 6 недель.

- Нормальный результат не исключает АФС.

Уровень антител к фосфолипидам повышается при антифосфолипидном синдроме. Отклонение результата теста от нормы определяется в следующих случаях:

- Сосудистые патологии. Аутоиммунное усиление гемокоагуляции проявляется острыми нарушениями мозгового кровообращения, инфарктами внутренних органов, некрозом тканей конечностей, варикотромбофлебитом.

- Привычное невынашивание беременности. Первичный АФС провоцирует выкидыши в первом триместре, внутриутробную гибель плода во втором и третьем триместре, HELLP-синдром.

- Аутоиммунные патологии, инфекции, злокачественные новообразования. Развитие вторичного АФС определяется при ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитах, СКВ, раковых опухолях.

- Применение лекарственных препаратов. Временное повышение концентрации АТ выявляется при использовании оральных контрацептивов, психотропных, противорвотных средств.

- Индивидуальные особенности. У 2-4% пациентов повышенный уровень АФЛ является нормой.

Тест на антитела к фосфолипидам используется для диагностики фосфолипидного синдрома. Исследование широко применяется в акушерстве, гинекологии, флебологии. Результаты позволяют определить причину повышенной свертываемости крови и связанных с ней осложнений. За интерпретацией итогового показателя необходимо обратиться к лечащему врачу – акушеру-гинекологу, кардиологу, флебологу, ревматологу.

источник

Фосфолипиды — универсальный компонент клеточных мембран клеток крови, сосудов и нервной ткани. Фосфолипиды клеточных мембран играют важную роль в инициации процессов свёртывания крови.

Иногда иммунная система организма вырабатывает антитела к некоторым собственным фосфолипидам (аутоиммунная агрессия). Взаимодействие аутоантител с фосфолипидами приводит к нарушению функций клеток. Антитела к фосфолипидам клеток поверхности сосудов приводят к сужению сосудов, нарушают равновесие между свертывающей и противосвертывающей системами в сторону образования тромбов.

Заболевание, в основе которого лежит образование в организме в высоком титре (количестве) аутоантител, взаимодействующих с фосфолипидами, называется антифосфолипидный синдром (АФС).

Определенный уровень аутоантител к фосфолипидам присутствует в крови всех людей. Болезнью является именно повышенный уровень антител.

Различают первичный и вторичный АФС. Первичный — это временная реакция организма на какое-то явление, без каких-либо аутоиммунных патологий, вторичный характеризуется постоянным повышением уровня антител к фосфолипидам как следствие аутоиммунных заболеваний.

Поражаются сосуды сердца, головного мозга, почек, печени, надпочечников. Увеличивается риск развития тромбоза вен, инфаркта миокарда. АФС может сопровождаться нарушением мозгового кровообращения с развитием инсульта, неврологической патологией, поражением кожи.

При беременности на фоне АФС увеличивается риск гибели плода, выкидыша, отслойки плаценты, гипотрофии и гипоксии плода, внутриутробных патологий.

В США частота выявления аутоантител к фосфолипидам у населения составляет 5 %. Если его обнаруживают в крови у беременных, то без лечения у 95 % наблюдается выкидыш и/или гибель плода. У нас в стране частота обнаружения антител к кардиолипину (один из фосфолипидов) у пациенток с привычным невынашиванием беременности составляет 27,5-31%

Исследованиями доказано, что при любом генезе невынашивания беременности важным патогенетическим аспектом является плацентарная недостаточность. И, когда она клинически выражена, любые варианты терапии бесполезны. Нарушения маточно-плацентарного кровотока необходимо выявлять на начальных стадиях. Лечить плацентарную недостаточность нужно с первого триместра беременности. Это связано с тем, что в процессе нарушения свертываемости крови на стенках сосудов плаценты откладывается некое вещество (фибрин). Терапия остановит процесс отложения, но не уберет из сосудов то, что уже было отложено, то есть не приведет сосуды в норму.

Сдать лабораторный анализ на антитела к фосфолипидам. В настоящее время при лабораторном обследовании больного с подозрением на синдром антифосфолипидных антител используются три метода. Для подтверждения диагноза достаточно положительных результатов хотя бы одного из них. Во-первых, может быть повышен титр IgG-антител к фосфолипидам. Во-вторых, могут быть положительны результаты теста на волчаночный антикоагулянт. В-третьих, из-за инактивации фосфолипидов в сыворотке крови может удлиняться активированное частичное тромбопластиновое время (параметр АЧТВ в гемостазиограмме).

Основными мишенями антител являются кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин, фосфатидилглицерол, фосфатидилинозитол, фосфатидилхолин, фосфатидиловая кислота и связанные с ними гликопротеины — 2-гликопротеин-1, аннексин V, протромбин (II фактор свертывания), протеины C и S (физиологические антикоагулянты), плацентарный антикоагулянтный протеин (PAP-1).

Для дифференциальной диагностики антифосфолипидного синдрома необходимо выявлять антитела к кардиолипину и антитела к фосфатидилсерину.

При обнаружении антифосфолипидных антител могут быть значительные межлабораторные различия. Это связано с:

- индивидуальными временными колебаниями титра антифосфолипидных антител в крови пациентов;

- транзиторной положительной реакцией из-за наличия вирусных и других инфекций на момент взятия крови;

- погрешностями взятия крови для исследования и приготовления бедной тромбоцитами плазмы;

- недостаточной стандартизацией лабораторных тестов для определения антифосфолипидных антител.

Определение антифосфолипидных антител у пациентки не всегда свидетельствует о развитии антифосфолипидного синдрома.

Клинические проявления повышенного уровня антител к фосфолипидам:

- акушерская патология с развитием АФС (привычное невынашивание беременности, неразвивающаяся беременность, внутриутробная гибель плода, развитие преэклампсии и эклампсии, задержка внутриутробного развития плода, преждевременные роды);

- гематологические нарушения (тромбоцитопения — тромбоциты в районе нижней границы нормы);

- заболевания легких (тромбоэмболия легочной артерии, тромботическая легочная гипертензия, легочные геморрагии);

- сердечно-сосудистые заболевания (инфаркт миокарда, поражение клапанов сердца, нарушение сократительной способности миокарда, внутрипредсердный тромбоз, артериальная гипертензия);

- заболевания нервной системы (инсульт, нарушения мозгового кровообращения, судорожный синдром, психические нарушения, мигренеподобные головные боли);

- заболевания печени (инфаркт печени, гепатомегалия, увеличение концентрации печеночных ферментов, узловая регенераторная гиперплазия);

- сосудистые аномалии (сетчатое ливедо, некроз кожи дистальных отделов нижних конечностей, кровоизлияния в подногтевое ложе, кожные узелки);

- заболевания конечностей (тромбоз глубоких вен, тромбофлебит, гангрена);

- заболевания почек (тромбоз почечной артерии, инфаркт почки, внутриклубочковый микротромбоз с последующим развитием хронической почечной недостаточности).

- Аутоиммунные заболевания (системная красная волчанка, ревматоидный артрит, ревматизм).

- Онкологические заболевания (особенно лимфопролиферативные).

- Инфекционные заболевания (туберкулез, стафилококковая, стрептококковая инфекции, корь, мононуклеоз, краснуха, микоплазма, герпетические инфекции).

- Воздействия некоторых лекарственных препаратов (антиаритмических, психотропных, гормональных контрацептивов, новокаинаимида, хинидина) и токсических веществ.

- Аллергические реакции.

- Вылечить все обнаруженные инфекционные процессы, через три недели пересдать анализы на антифосфолипиды.

- Если они не исчезли, прокапать иммуноглобулин. Иногда стоит проводить нормализацию иммунологических параметров до беременности, используя плазмаферез. После 3-4 сеансов плазмафереза с забором около 800 мл плазмы антифосфолипидные антитела исчезают больше, чем на 3 месяца, так как антифосфолипидные антитела имеют довольно высокую молекулярную массу и накапливаются очень медленно. Однако процедура имеет ряд особенностей, которые ставят под сомнение ее эффективность.

Условия постановки диагноза антифосфолипидный синдром: — наличие как минимум одного клинического (симптомы) и одного лабораторного признака (анализ на антифосфолипидный синдром); — антифосфолипидные тесты должны быть позитивными не менее 2 раз в течение 3 месяцев.

Кратковременный равномерный подъем содержания всех эмбриотропных антител наблюдается при острых инфекционно-воспалительных заболеваниях (бактериальных или вирусных). По мере затухания болезни (через 1-3 нед.) показатели содержания антител обычно возвращаются к норме. Такие кратковременные изменения продукции таких антител, как правило, не сказываются на ходе развития плода. Длительный подъем содержания эмбриотропных антител часто является признаком имеющихся или развивающихся аутоиммунных заболеваний и синдромов (в частности — антифосфолипидного синдрома). Стойкое (более 1,5-2 мес.) повышение сывороточного содержания всех или некоторых эмбриотропных антител может вести к бесплодию, патологии развития беременности и негативно влиять на формирование плода. Кратковременное снижение содержания всех эмбриотропных антител наблюдается после перенесенных острых инфекционных заболеваний. Спустя 2-3 нед. показатели содержания антител обычно возвращаются к нормальным значениям. Такие кратковременные изменения продукции таких антител, как правило, не сказываются на ходе развития плода. Длительное снижение продукции всех эмбриотропных антител является признаком общего снижения активности иммунной системы (иммунодепрессивных состояний). Причинной этого чаще всего служат хронические вирусные инфекции и хронические интоксикации. Длительное снижение продукции эмбриотропных антител нередко сопровождается невынашиванием беременности.

Если до беременности антитела к фосфолипидам не были повышены, может ли АФС развиться во время беременности?

Может. Основным (но не единственным) известным фактором риска в этом случае являются инфекции. Во время беременности иммунитет претерпевает изменения, и дремлющие инфекции могут обостриться. Образование антифосфолипидных антител является частью патогенеза инфекционного процесса при беременности. Антитела, вырабатывающиеся на фоне инфекции, приводят к развитию осложнений беременности и требует адекватной терапии. При антифосфолипидном синдроме, протекающем на фоне микоплазменной и смешанной инфекции, развиваются наиболее тяжелые, нередко необратимые, осложнения беременности.

Терапия беременных с АФС: аспирин в малых дозах (как правило, одна таблетка Тромбо-Асса в день), инъекции гепарина (иногда фраксипарина), внутривенные инфузии раствора иммуноглобулина человеческого нормального (IVIg). Аспирин обычно начинают принимать уже в цикле планирования.

Очень положительный, поскольку прямые антикоагулянты (гепарин и производные) не дадут свернуться крови ни при каких обстоятельствах.

Терапию антикоагулянтами и антиагрегантами в обязательном порядке необходимо продолжать и после родов из-за того, что тромбофилический потенциал максимально нарастает к концу беременности, а значит, после успешного родоразрешения возможны массивные тромбоэмболии легочной артерии.

источник

- Диагностика системной красной волчанки 3100 руб. Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией органоспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних ор. Заказать

Не менее 3 часов после последнего приема пищи. Можно пить воду без газа.

Метод исследования: иммуноферментный анализ (ИФА)

Фосфолипиды – сложные липиды, главные компоненты клеточных мембран, в том числе тромбоцитов, играют важную роль в процессе свертывания крови. Антитела к фосфолипидам (АФЛ) — гетерогенная группа аутоантител, которые, взаимодействуя с фосфолипидами, изменяют свойства эндотелия кровеносных сосудов и тромбоцитов, что провоцирует образование тромбов (тромбозы глубоких вен, инсульты).

Антитела к фосфолипидам (АФЛ) являются маркерами антифосфолипидного синдрома.

Антифосфолипидный синдром (АФС) — это симптомокомплекс, включающий в себя венозные или артериальные тромбозы, разные формы акушерской патологии, тромбоцитопению, а также разнообразные неврологические, сердечно-сосудистые, кожные, гематологические и др. нарушения. Характерным проявлением АФС является акушерская патология: невынашивание беременности, антенатальная гибель плода, преждевременные роды, тяжелые формы гестоза, задержка внутриутробного развития плода, тяжелые осложнения послеродового периода. Потеря плода может наступить в любые сроки беременности (чаще в I триместре).

Диагноз АФС устанавливается при наличии одного клинического и одного серологического критерия. АФС исключается, если менее 12 недель или более 5 лет выявляются АФЛ без клинических проявлений или клинические проявления без АФЛ.

| Клинические параметры | |

|---|---|

| Артериальный или венозный тромбоз различной локализации | |

К семейству антифосфолипидных антител относят:

- Диагностика АФС (необъяснимые тромбозы, бесплодие, повторное невынашивание плода, тромбоцитопения и т.д.);

- Оценка риска осложнений беременности;

- Эффективность проводимой терапии при АФС.

Референсные значения (вариант нормы):

| Параметр | Референсные значения | Единицы измерения | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Антитела к фосфолипидам IgG (APL screen) | string(4) «1045» [«cito_price»]=> NULL [«parent»]=> string(2) «24» [10]=> string(1) «1» [«limit»]=> NULL [«bmats»]=> array(1) array(3) string(1) «N» [«own_bmat»]=> string(2) «12» [«name»]=> string(31) «Кровь (сыворотка)» > > [«within»]=> array(1) array(5) string(46) «diagnostika-sistemnoj-krasnoj-volchanki_300096» [«name»]=> string(73) «Диагностика системной красной волчанки» [«serv_cost»]=> string(4) «3100» [«opisanie»]=> string(2311) « Системная красная волчанка (СКВ) – системное аутоиммунное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся гиперпродукцией органоспецифических аутоантител к различным компонентам клеточного ядра с развитием иммуновоспалительного повреждения тканей и внутренних органов. Женщины болеют СКВ в 8-10 раз чаще мужчин. Пик заболеваемости приходится на 15-25 лет. Основными клиническими проявлениями СКВ являются сыпь на скулах по типу «бабочки», дискоидная сыпь, фотосенсибилизация кожи, язвы в ротовой полости, поражение суставов. Также по СКВ могут поражаться органы дыхания, почки, возникают гематологические изменения. Программа включает иммунологические показатели, входящие в диагностические критерии СКВ и рекомендована для первичной диагностики СКВ. Обращаем Ваше внимание на то, что интерпретация результатов исследований, установление диагноза, а также назначение лечения, в соответствии с Федеральным законом ФЗ № 323 «Об основах защиты здоровья граждан в Российской Федерации», должны производиться врачом соответствующей специализации. Для установления диагноза СКВ кроме клинических изменений необходим один иммунологический критерий (любой из: а-ДНК, АНФ, Sm, a-KL, C3, C4). » [«catalog_code»]=> string(6) «300096» > > > | |||||||||||||||

| Биоматериал и доступные способы взятия: |

| |||||||||||||||

| Подготовка к исследованию: | Не менее 3 часов после последнего приема пищи. Можно пить воду без газа. Метод исследования: иммуноферментный анализ (ИФА) Фосфолипиды – сложные липиды, главные компоненты клеточных мембран, в том числе тромбоцитов, играют важную роль в процессе свертывания крови. Антитела к фосфолипидам (АФЛ) — гетерогенная группа аутоантител, которые, взаимодействуя с фосфолипидами, изменяют свойства эндотелия кровеносных сосудов и тромбоцитов, что провоцирует образование тромбов (тромбозы глубоких вен, инсульты). Антитела к фосфолипидам (АФЛ) являются маркерами антифосфолипидного синдрома. Антифосфолипидный синдром (АФС) — это симптомокомплекс, включающий в себя венозные или артериальные тромбозы, разные формы акушерской патологии, тромбоцитопению, а также разнообразные неврологические, сердечно-сосудистые, кожные, гематологические и др. нарушения. Характерным проявлением АФС является акушерская патология: невынашивание беременности, антенатальная гибель плода, преждевременные роды, тяжелые формы гестоза, задержка внутриутробного развития плода, тяжелые осложнения послеродового периода. Потеря плода может наступить в любые сроки беременности (чаще в I триместре). Диагноз АФС устанавливается при наличии одного клинического и одного серологического критерия. АФС исключается, если менее 12 недель или более 5 лет выявляются АФЛ без клинических проявлений или клинические проявления без АФЛ.

К семейству антифосфолипидных антител относят:

Референсные значения (вариант нормы):

Поскольку для определения лабораторных критериев АФС необходимо минимум дважды исследовать концентрацию антифосфолипидных антител в крови, то выставить диагноз при однократном обследовании невозможно. Только когда будут дважды сданы тесты на антифосфолипидные антитела в крови, можно оценивать лабораторные критерии. Положительным лабораторный критерий считается только в том случае, если уровень антител к фосфолипидам оказался повышенным оба раза. Если один раз антифосфолипидные антитела оказались в повышенной концентрации, а второй раз – в норме, то это считается отрицательным лабораторным критерием и не является признаком АФС. Ведь временное повышение уровня антифосфолипидных антител в крови встречается очень часто, и может фиксироваться после любого инфекционного заболевания, даже банального ОРВИ. Такое временное повышение уровня антител к фосфолипидам не требует терапии и проходит самостоятельно, в течение нескольких недель. Следует помнить, что при определении уровней антител к фосфолипидам необходимо выявлять концентрации и IgG, и IgM. То есть следует определять уровень антител IgG к кардиолипину и IgM к кардиолипину, а также концентрацию антител IgG к бета-2-гликопротеину-1 и IgM к бета-2-гликопротеину-1. После того, как диагноз антифосфолипидного синдрома будет подтвержден или опровергнут, не нужно контролировать уровни антител к фосфолипидам в крови, поскольку их уровень может колебаться в зависимости от самых разнообразных причин, таких, как, например, недавно перенесенный стресс или ОРВИ. Антифосфолипидный синдром следует различать со следующими заболеваниями, имеющими сходные клинические симптомы:

Для диагностики антифосфолипидного синдрома следует сдавать кровь из вены, в утренние часы, натощак и на фоне полного здоровья. То есть если человек простыл или плохо себя чувствует по каким-либо причинам, то сдавать анализы на АФС не стоит. Нужно дождаться нормализации состояния, и тогда сдать необходимые пробы. Перед сдачей анализов не требуется соблюдение какой-либо специальной диеты, но следует ограничить алкоголь, курение и употребление вредной пищи. Анализы можно сдавать в любой день менструального цикла.

Указанных анализов вполне достаточно для постановки или опровержения диагноза «антифосфолипидный синдром». Дополнительно по рекомендации врача можно сдавать и другие показатели, характеризующие состояние системы свертывания крови (например, Д-димеры, РФМК, тромбоэластограмму и др.). Однако такие дополнительные тесты не помогут уточнить диагноз антифосфолипидного синдрома, но на их основании можно оценить систему свертывания и риск тромбозов наиболее полно и точно. В настоящее время лечение антифосфолипидного синдрома представляет собой сложную задачу, поскольку отсутствуют достоверные и точные данные о механизмах и причинах развития патологии. Именно поэтому терапия основана, в прямом смысле, на эмпирических принципах. Иными словами, врачи пробуют назначать какие-либо препараты, и если они оказываются эффективными, то их рекомендуют для терапии АФС. Терапия АФС в настоящее время направлена на устранение и профилактику тромбозов, по сути являясь симптоматической, и не позволяет достичь полного излечения заболевания. Это означает, что такая терапия АФС проводится пожизненно, поскольку она позволяет минимизировать риск тромбозов, но, в то же время, не устраняет самого заболевания. То есть, по состоянию на текущий день больной должен пожизненно устранять симптоматику АФС. В терапии АФС выделяют два основных направления – это купирование (устранение) уже развившегося острого тромбоза и профилактика повторных эпизодов тромбозов.

При катастрофическом антифосфолипидном синдроме проводится срочное лечение в условиях реанимации, для которого используются все доступные методы интенсивной и противовоспалительной терапии, такие, как:

В ряде исследований показана эффективность Фибринолизина, Урокиназы, Альтеплазы и Антистреплазы для купирования катастрофического АФС, однако данные препараты не назначают рутинно, поскольку их применение сопряжено с высоким риском кровотечения. Для профилактики тромбозов больные АФС должны пожизненно применять лекарственные препараты, уменьшающие свертываемость крови. Выбор препаратов определяется особенностями клинического течения антифосфолипидного синдрома. В настоящее время рекомендуется придерживаться следующей тактики профилактики тромбозов у больных антифосфолипидным синдромом:

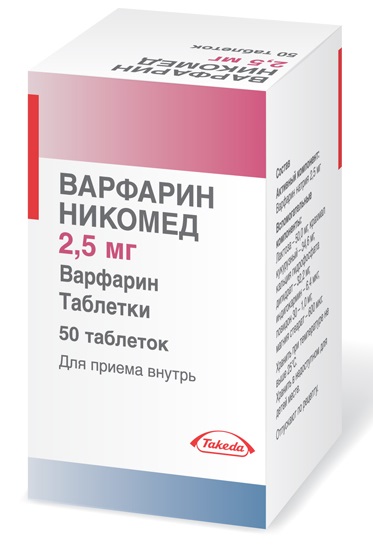

Некоторые ученые полагают, что Варфарин в вышеприведенных схемах может быть заменен на низкомолекулярные гепарины (Фраксипарин, Фрагмин, Клексан). Однако длительное применение и Варфарина, и гепаринов приводит к нежелательным последствиям, поскольку данные препараты, хоть и обеспечивают профилактику тромбозов, но имеют широкий спектр небезобидных побочных эффектов и противопоказаний. Поэтому в настоящее время некоторые ученые считают возможным заменить и Варфарин, и гепарины на новые оральные антикоагулянты, такие, как Ксимелагатран, Дабигатрана этексилат, Ривароксабан, Апиксабан и Эндоксабан. Новые оральные антикоагулянты принимаются в фиксированной дозе, их эффект наступает быстро и длится долго, а также они не требуют постоянного контроля значения МНО и соблюдения диеты.

Дополнительно к любой вышеуказанной схеме лечения могут назначаться различные препараты с целью коррекции имеющихся нарушений. Так, при умеренной тромбоцитопении (количество тромбоцитов в крови более 100 Г/л) применяют низкие дозы глюкокортикоидов (Метипреда, Дексаметазона, Преднизолона). При клинически значимой тромбоцитопении применяют глюкокортикоиды, Ритуксимаб или иммуноглобулин (вводится внутривенно). Если проводимая терапия не позволяет повысить количество тромбоцитов в крови, то проводят хирургическое удаление селезенки (спленэктомии). При патологии почек на фоне АФС применяют препараты из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (Каптоприл, Лизиноприл и др.). Кроме того, в последнее время разрабатываются новые препараты, профилактирующие тромбозы, к которым относят гепариноиды (Гепароид Лечива, Эмеран, Вессел Дуэ Эф) и ингибиторы тромбоцитарных рецепторов (Тиклопидин, Тагрен, Клопидогрель, Плавикс). Предварительные данные свидетельствуют о том, что эти препараты также эффективны при АФС, а потому в скором будущем возможно их введение в стандарты терапии, рекомендованные международным сообществом. В настоящее время данные препараты используются для лечения АФС, но каждый врач назначает их в соответствии с собственной схемой. При необходимости операционных вмешательств при АФС следует как можно дольше продолжать прием антикоагулянтов (Варфарин, Гепарин), отменяя их за минимально возможное время до операции. Возобновлять прием гепаринов и Варфарина следует как можно скорее после операции. Кроме того, людям, страдающим антифосфолипидным синдромом, после операции следует вставать с постели и двигаться как можно раньше, и носить чулки из компрессионного трикотажа, чтобы дополнительно профилактировать риск тромбозов. Вместо компрессионного белья можно просто обертывать ноги эластичными бинтами. При развитии антифосфолипидного синдрома при системной красной волчанке, к сожалению, прогноз неблагоприятный, поскольку АФС существенно утяжеляет течение волчанки. При изолированном антифосфолипидном синдроме прогноз для жизни и здоровья вполне благоприятный, если больной получает необходимую терапию. При отсутствии терапии прогноз при АФС неблагоприятный.

Женщины, страдающие антифосфолипидным синдромом и планирующие беременность, должны обращаться одновременно к двум врачам – к акушеру-гинекологу и ревматологу или гематологу, чтобы доктора обеих специальностей в тандеме вели беременность, давая необходимые назначения каждый по своей сфере ответственности. Автор: Наседкина А.К. Специалист по проведению исследований медико-биологических проблем. источник | |||||||||||||||

Для диагностики антифосфолипидного синдрома необходимо сдать следующие анализы:

Для диагностики антифосфолипидного синдрома необходимо сдать следующие анализы: Лечение острых тромбозов. Терапия уже развившегося тромбоза проводится сочетанным применением прямых (Гепарин, Фраксипарин и др.) и непрямых антикоагулянтов (Варфарин). Сначала вводят Гепарин или низкомолекулярные гепарины (Фраксипарин, Фрагмин), чтобы быстро добиться резкого уменьшения свертывания крови и растворения тромбов. Далее, когда на фоне применения Гепарина МНО (международное нормализованное отношение, показатель свертываемости крови) окажется в пределах от 2 до 3, пациента переводят на прием Варфарина. Дозировку Варфарина также подбирают таким образом, чтобы значение МНО колебалось в пределах 2 – 3.

Лечение острых тромбозов. Терапия уже развившегося тромбоза проводится сочетанным применением прямых (Гепарин, Фраксипарин и др.) и непрямых антикоагулянтов (Варфарин). Сначала вводят Гепарин или низкомолекулярные гепарины (Фраксипарин, Фрагмин), чтобы быстро добиться резкого уменьшения свертывания крови и растворения тромбов. Далее, когда на фоне применения Гепарина МНО (международное нормализованное отношение, показатель свертываемости крови) окажется в пределах от 2 до 3, пациента переводят на прием Варфарина. Дозировку Варфарина также подбирают таким образом, чтобы значение МНО колебалось в пределах 2 – 3. Применение глюкокортикостероидов (Дексаметазон, Метипред, Преднизолон и др.) и цитостатиков для профилактики тромбозов при АФС не рекомендуется в связи с низкой клинической эффективностью и риском осложнений, вызываемых побочными эффектами препаратов.

Применение глюкокортикостероидов (Дексаметазон, Метипред, Преднизолон и др.) и цитостатиков для профилактики тромбозов при АФС не рекомендуется в связи с низкой клинической эффективностью и риском осложнений, вызываемых побочными эффектами препаратов. Диагностикой и лечением антифосфолипидного синдрома занимаются ревматологи и гематологи (гемостазиологи). Также оказать помощь при антифосфолипидном синдроме могут врачи-иммунологи.

Диагностикой и лечением антифосфолипидного синдрома занимаются ревматологи и гематологи (гемостазиологи). Также оказать помощь при антифосфолипидном синдроме могут врачи-иммунологи.